Tempoanpassung

Ich danke allen herzlich, welche mich tatkräftig und mental bei meinem Projekt unterstützen. Ohne Euch könnte ich diesen Hof nicht bewirtschaften.

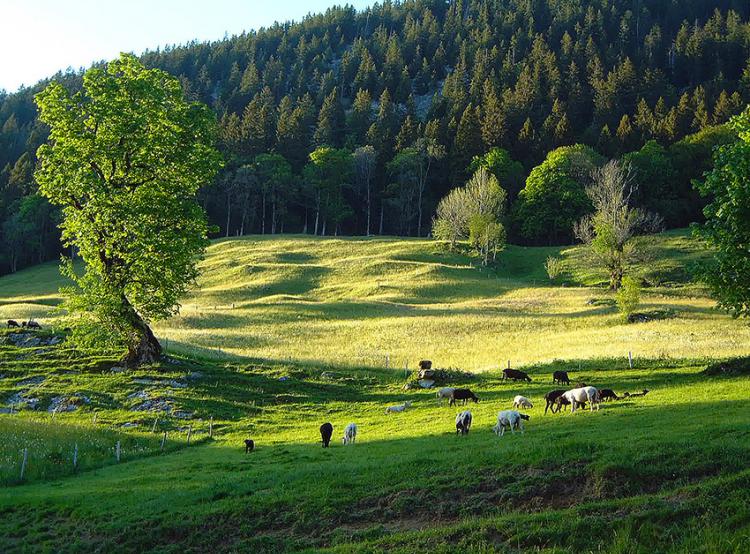

Der Flurname bezeichnet den Ort treffend – es ist ein steiler und steiniger Hof. Die Wiesen und Weiden liegen an einem Südhang auf 1250 m. Die landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt rund 10 ha.

Die Landschaft ist stark strukturiert: Waldränder, Einzelbäume, Felsen Steine, Tümpel, Moore. Wegen der Topografie und der Steilheit des Geländes habe ich mich für Schafhaltung entschieden. Die kleinen, leichten Wiederkäuer verursachten weniger Trittschäden, bzw. Bodenverdichtung / Terrassen / Errosion / Unkräuter. Wegen dem tiefen landwirtschaftlichen Einkommen, scheint mir eine extensive Bewirtschaftung sinnvoll. Das bedeutet einen der Nutzfläche angepasster Tierbestand (kein Futterzukauf), eine robuste, bzw. gesunde Schafrasse, welche mit dem Grundfutter (Gras / Heu, kein Kraftfutter) auskommt, sowie nur zwei Schnitte (Heu / Emd) pro Saison (weniger Arbeit / Maschinenkosten).

Das Schwändital und das Oberseetal wurden mit einem oekologischen Vernetzungsprojekt zusammengeschlossen. Eine Artenvielfalt macht ein ganzes (sehr komplexes) Oekosystem stabiler.

Im Schwändi- und Oberseetal ist die Landschaft noch sehr strukturreich. Es sind natürlicherweise noch viele Waldränder, Moore und Steine vorhanden. Um die Artenvielfalt vor allem von Pflanzen und Kleinlebewesen (Frösche, Molche, Falter, Vögel) zu erhalten und zu fördern, werden mit geeigneten Massnahmen (Schnittzeitpunkten, ungedüngten Wiesen, Grasstreifen, Trockenmauern, Hecken, Waldweiden, Einzelbäumen- und Büschen, geschützte Tümpel, Stein- und Asthaufen), Nischen und Lebensbedingungen für die diversen Pflanzen und Tiere geschafffen.

Diese Massnahmen machen die Landschaft natürlich auch in den Augen des Wanderers reizvoller.

Das Schaf zeigt neben dem Hering das ausgeprägteste Herdenverhalten in der Tierwelt.

Ein einziges Schaf fühlt sich daher unvollständig – und hat Stress. Dies ist der Grund warum die Schafe kaum über die niedrigen Zäune springen – wer springt zuerst?

Im Sommerhalbjahr halte ich die Böcke getrennt von den Auen, auf einem separaten Weidezyklus. Den Winter verbringen die Schafe in einem grosszügigen Laufstall mit Auslauf. Den Schafen wird zweimal jährlich die Wolle geschoren, es werden ihnen die Klauen geschnitten sowie gezielt und dosiert (nach Kotuntersuchung) Entwurmungsmittel verabreicht. Im August wird der Zuchtbock zur Mutterherde gelassen, so dass nach einer Tragzeit von 5 Monaten, mitten im Winter die Auen ablammen. Die Auen haben einen ausgeprägten Mutterinstinkt und genug Milch, um auch Zwillinge zu ernähren. Die Lämmer erreichen das Schlachtgewicht relativ spät, nach 7 bis 9 Monaten.

Das BOS – eine Rückzüchtung aus verschiedenen Schlägen des Bündner Oberlandes: Nalpser, Tavetscher, Medelser, Vriner – ist ein ausgesprochen extensives Schaf. Die Gesamtpopulation beträgt augenblicklich nur 1500 Tiere – eine schwache genetische Basis. Das BOS ist genügsam und kann ausschliesslich mit Grundfutter ernährt werden. Es ist vor allem wirtschaftlich wegen seiner Gesundheit (wenig Behandlung, wenig Sorgen, wenig Tierarztkosten) und die Klauen des BOS sind so hart wie das Leben.

Durch die verschiedenen ursprünglichen, regionalen Schläge erscheint das BOS heterogen. Die diversen Farben, insbesondere die behornten Charakterköpfe lassen sich gut unterscheiden. Wegen der speziellen Färbung lassen sich die Felle gut verkaufen. Aus diesen Gründen hat das BOS seinen Platz als Nutztier in der gegenwärtigen Rassenvielfalt und entspricht den Anforderungen der neuen Agrarpolitik mit Schwerpunkt Oekologie und Landschaftspflege, bzw. weniger Produktion.

Am liebsten verkaufe ich meine Schafe lebendig.

Züchten bedeutet Paarung und Selektion. Ein geeigneter Bock wird zusammen mit dem Herdenbuchführer bestimmt. Selektionskriterien sind Körperbau, Fellfarbe, Hörner, Kopfform, Fruchtbarkeit, Grösse, Stammbaum. Und Gesundheit: Ich versuche den Medikamenteneinsatz so tief wie möglich zu halten und behandle meine Schafe im Allgemeinen homöopathisch. Die durchschnittliche Nutzungsdauer von Schafen beträgt etwa 6 Jahre. Meine ältesten Schafe sind 12 Jahre alt. Dann nimmt die Gefahr von Klauenproblemen und Euterentzündungen zu. Meine ältesten Schafe sind neun Jahre alt. Ich selektioniere daher jedes Jahr gemäss meinen Preferenzen und den Zuchtzielen des Vereins (bei den Wildtieren macht dies die Natur viel härter). Aufgrund der Nutzungsdauer von etwa 6 Jahren ersetze ich jährlich ein Sechstel der Herde und ziehe rund 10 weibliche Lämmer nach.

Unsere Mitlebewesen, die Haus- und Nutztiere, Wildtiere, die Nutzpflanzen und Kleinlebewesen, sollen in ihrer Eigenart respektiert und geachtet werden. Insbesondere die domestizierten Arten, welche von unserer Betreuung abhängig sind, sollen möglichst artgerecht gehalten werden.

Die meisten «Tierschützer» reden vom dringend nötigen Verbesserung in der Tierhaltung, unterschreiben Initiativen, zeigen fehlbare Tierhalter an (stimmt, das gibt es) und kaufen in der Metzgerei billiges Fleisch für sich und ihre Haustiere – dabei schützen sie allenfalls eine Katze, oder einen Hund. Und vor allem ihr Portemonnaie.

Die Zusammenhänge sind teilweise komplex. Aber grundsätzlich gilt: Wenn es dem Tierhalter gut geht, geht es auch den Nutztieren besser. Also kaufen sie nur die teuersten, regionalsten und anständig produzierte Produkte – und zwar direkt ab Hof. Sehen in den Stall und dem Bauern in die Augen.

Die glücklich grinsenden Tiere auf den Tragtaschen der Grossverteiler sind reinste Fiktion. Diese Fleischberge, Milchprodukte und Eier zu Aktionspreisen können nicht ohne Massentierhaltung produziert werden. Massentierhaltung bedeutet immer Stress und Medikamente für das Tier.

Liebe Kundinnen, wenn sie meine Produkte kaufen und zubereiten, erfreuen sie nicht nur ihren Gaumen, oder füllen ihren Bauch. Sie beteiligen sich auch an einer möglichst artgerechten Nutztierhaltung, dem Erhalt einer Waldlichtung, bzw. der Förderung einer vernetzten Artenvielfalt wie Kleinlebewesen, Insekten, Vögel, Amphibien, kleinere und grössere Säugetiere, sowie schützenswerte Pflanzen. Ausserdem geben sie durch diesen Austausch (Ware – Wertschätzung) meinem Leben und meiner Arbeit mehr Sinn und Freude. Und so stehen diese Schafe zwischen euch und mir, zwischen Wildnis und Zivilisation. Danke.

Langsam gewachsen, nur mit Gras und heu gefüttert, ist das Fleisch eher mager, weder gedeckt noch durchzogen aber schmackhaft, feinfaserig und «stabil in der Bratpfanne».

Ich selektioniere meine Tiere einmal jährlich im Oktober. Die Tiere werden in der Demeter Metzgerei «Hans und Wurst» in Rheinau geschlachtet, verarbeitet und abgepackt. Das Fleisch wird von Rheinau frisch und direkt zu den Verkaufsorten Zürich und Wetzikon transportiert. Bei einem Apero verkaufe ich dort Mischpakete (1/2 Lamm, 4,5 – 5,5 kg) zu Fr. 45.– pro Kilo. Das Fleisch ist ungefroren und portionenweise vakuumiert: Filet, Nierstück, Lammrack, Schulter, Gigot, Voressen, Hackfleisch. Die Gigots sind entbeint und zu Braten gerollt. Das Voressen liefere ich ohne Knochen. Auch Merguezes, Rauchwürste und Trockenfleisch vom Schaf sind zu haben. Würste und Trockenfleisch enthalten kein Nitritpöckelsalz! Auf Bestellung sind auch komplette Schaf- oder Lammhäften erhältlich

Bestellung: Wenn Sie mir Ihre Email-Adresse senden, werde ich Sie über die künftigen Verkaufsaktionen informieren.

Filet / Nierstück: kurz, scharf anbraten, oder mit Olivenlöl und Parmesan roh essen!

Gehacktes: anbraten, ablöschen, diverse Fleischsaucen

Lammrack, Gigot, Schulter: grössere Fleischstücke langsam auftauen, allenfalls marinieren, erst anbraten, dann während 4–6 Stunden niedergaren bei 80–90 °C

Voressen: schonend anbraten, diverse Eintöpfe

Rezept Chabishafe, bzw. Irish stew:

Ich bewirtschafte die Waldlichtung Steinberg mit meinen extensiven Fleischschafen. Dabei versuche ich die geschlachteten Schafen so gut wie möglich zu verwerten und biete deshalb ausser Fleischerzeugnissen auch noch weitere Produkte und Dienstleistungen an.

Die Preise verstehen sich ab Hof.

Da ich meine Tiere in die Metzgerei begleite kann ich die anfallenden Schaffelle zurücknehmen. Sie werden von mir sauber geschabt, eingesalzen und zum gerben verschickt. Neu lasse ich die Felle biologisch (Mimosa) konservieren. Dieser Prozess dauert etwas länger und kostet mehr. Da die Oberländer Schafe (Rückzüchtung aus verschiedenen lokalen Schlägen) nicht homogen erscheinen, haben die Felle entsprechend unterschiedliche Färbungen.

Preis je nach Grösse Fr. 105.– bis Fr. 115.–

Ich fertige Holzhocker, bzw. Zwergentische aus Fichte an. Diese reissen üblicherweise ein und sind vor allem im Aussenbereich nicht ewig haltbar. Aber wenn sie als Sitzfläche ausgedient haben, können sie bedenkenlos verfeuert werden.

Fr. 50.– / Stück

Ich empfehle mich für diverse Arbeiten: Ich verfüge über zwei Hände, ein Hirn, einen starken Rücken, Werkzeuge, sowie Zugfahrzeug mit Anhänger.

Fr. 50.– / Stunde (inkl. Hardware)

In diesem Kapitel möchte ich verschiedene Zusammhänge darstellen, wie ich sie bei der Arbeit erfahre. Ich bin etwas naiv und mit wildromantischen Vorstellungen in die Landwirtschaft umgestiegen und werde mit Widersprüchen konfrontiert. Ich beleuchte daher in diversen Aufsätzen meine «heile» Welt kritisch.

Als ich meine Lehrjahre (biodynamisch) 1985 / 86 bei Martin Ott und Hans Braunwalder absolvierte, war «Bio» noch exotisch. Die Motivation biologisch zu wirtschaften war aus innerer Ueberzeugungung gereift.

Der Begriff «Bio» wird immer leerer und platter – ein Schlagwort. Die Bewegung ist zu einer Marktstrategie verkommen. Der ursprüngliche Biogedanken war: Indem man Bioprodukte kauft, unterstützt man eine nachhaltige Landwirtschaft mit der Natur, den Kreislauf, die Förderung von Bodenleben. Viele Konsumentinnen leisten sich aber primär Bioprodukte, um sich gesünder zu ernähren – und kaufen ein Biojoghurt, dessen Bestandteile aus drei Erdteilen stammen. Oekologie ist beim Biolabel leider noch immer kaum ein Thema. Die Bio-Organisationen kümmern sich hauptsächlich um Marktanteile und bauen ihre Regelwerke aus. Die Kontrollen und die Administration werden immer aufwändiger und komplizierter (die entsprechenden Unkosten tragen die Produzenten und die Verteiler).

Es geht um die Etikette und die ist äusserlich.

Die Wiederkäuer (Kühe, Ziegen, Schafe, Gämsen Hirsche, Rehe) sind die einzigen Tiere, die Gras verwerten können. Sie sind keine Nahrungskonkurrenz für den Menschen. Die Wiesen sind Waldlichtungen: Mit der Haltung von Wiederkäuern werden die Biotope und deren Bewohner vielfälltiger. Wo der Boden nicht ackerfähig ist, macht eine Nutztierhaltung Sinn. Hingegen finde ich es weder oekologisch, noch artgerecht, die Nutztiere mit Getreide zu mästen, um Ihnen mehr Leistung abzugewinnen. Meine Schafe fressen ausschliesslich Grundfutter, d.h. Gras oder Heu.

Vielen Leuten scheint es nicht bewusst zu sein, dass der Nutztierhalter töten muss, um die natürliche Selektion zu ersetzen (vor der ich sie bewahre), bzw. um den Tierbestand dem verfügbaren Futter anzupassen. Für tierische Eiweisse (Milch- oder Fleischprodukte) müssen gleichermassen Tiere geschlachtet werden, weil ein Muttertier nur ausreichend Milch produzieren kann, wenn sie regelmässig Lämmer, oder Kälber austrägt.

Es ist kaum möglich zu leben ohne zu töten. Je näher uns ein Lebewesen ist, desto bewusster ist uns, dass wir töten: z.B. einen Menschen. Oder ein Säugetier. Oder einen Vogel, einen Fisch, eine Muschel. Einen Baum, oder einen Salatkopf zu töten tönt schon beinahe komisch – nicht? Doch gibt es objektive Kriterien ein Leben zu bewerten?

Neuerdings entfallen die Tierbeiträge in den Direktzahlungen. Das bedeutet, dass es kaum mehr Sinn macht mehr Tiere zu halten, als der eigene Boden zulässt. Das unterstützt den nachhaltigen Kreislaufgedanken (weniger Transporte: Futtermittel, Dünger). Ausserdem ist es finanziell kaum mehr interressant Milch oder Fleisch zu produzieren. Mit den Nutztieren werden also nur noch die Wiesen bewirtschaftet. Die Landwirtschaft erhält dadurch die vielfälltigen Lebensräume auch für diverse Pflanzen und Wildtiere (auch Kleinlebewesen).

Andererseits wird der Landwirt nicht mehr als Lebensmittelproduzent ernst genommen. Wir «züchten Schmetterlinge» und importieren dafür um so mehr Nahrung aus industrieller Produktion aus dem Ausland. Dabei brauchen wir uns auch weder um Oekologie, noch um die Arbeitsbedingungen der so hergestellten Lebensmittel zu kümmern.

Mit den Direktzahlungen (Subventionen) sollen die tiefen Lebensmittelpreise etwas ausgeglichen werden. Der eigentliche Grund für die Direktzahlungen ist aber vermutlich das Bedürfnis, die Lebensmittelproduktion kontrollieren zu können und die Industrie (Düngemittel, Saatgut, Pharma, Landmaschinen), zu unterstützen. Die landwirtschaftlichen Betriebe müssen diese Einkünfte aufgrund ihres mickrigen Einkommens weiterleiten.

Wenn Sie ein Nahrungsmittel kaufen, bezahlen Sie nicht einmal die Produktionskosten. Dabei machen die Verteiler noch Gewinn. Ergo bekommt der Produzent fast gar nichts für seine Produkte, bzw. die anspruchvolle, risikoreiche Arbeit.

Es gibt viele Meinungen zu diesem Thema. Fakt ist, dass ich mich nicht für die Preispolitik verantwortlich fühle, und dass die Arbeit als Landwirt schlecht bezahlt wird. Diese Planwirtschaft steuert über die DZ die gesamte Landwirtschaft. Die unternehmerische Freiheit des Landwirts besteht ungefähr darin, dass er seine Produkte direkt vermarken darf.

Die Nahrungsmittel werden viel zu günstig verkauft. Noch in den Sechzigerjahren kosteten die Nahrungsmittel einen Drittel eines Arbeiterlohns. Heute sind es noch rund 8%. Die Direktzahlungen für meinem Hof machen zwei Drittel meines Umsatzes aus. Einen Drittel erwirtschafte ich mit Fleischverkauf und Nebenverdienst. Wären die Nahrungsmittel dreimal teurer hätten Sie den angemessenen Wert und die Direktzahlungen würden hinfällig.

Wir verbraten einen Drittel der Gesamtenergie für Lebensmittel. Und wir werfen einen Drittel der Nahrungsmittel weg – hoffentlich wenigstens auf den Kompost (Vernichtung von organischer Substanz).

Mit den aktuellen Preisen und Löhnen in der Nahrungsmittelproduktion, geht natürlich aus die entsprechende Wertschätzung einher. Sowohl für die Lebensmittel, als auch für den Berufstand, welche diese produziert.

«Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser», sagte einst Lenin.

Die Bauern und die Krankenschwestern sollen überproportional im Parlament vertreten sein. Aber im Parlament wirkt die Agrarwirtschaft, nicht der Bauernstand. Politiker sind Fahnen im Wind. Und der Wind sind die Börsenkurse, das Honorar als Verwaltungsrat und der Geldfluss. Die Staatsangestellten auf Kantonsebene sind blosse Soldaten. Sie handeln ohne zu denken und weisen jede Verantwortung von sich. Sie beziehen bequem einen fetten Lohn und sind daher nicht bereit das System zu kritisieren. Sie handeln im allgemeinen gnadenlos, verantwortungslos, ineffizient, hirnfrei, willkürlich, kontrollwütig, unanständig, zum Teil gewalttätig. Das Recht ist auf der Seite der Mächtigen und Reichen (Der Staat tritt mit den Steuergeldern gegen ihre Bürger an). Die Agrarpolitik hungert mit ihrer kurzsichtigen Planwirtschaft die Bauern aus und fördert das Bauernsterben – manchmal stirbt der Betrieb – manchmal wählt der Bauer den Freitod. Die Agrarpolitik nennt dies Strukturbereinigung. Immer weniger Bauern bewirtschaften daher immer grössere Flächen. Sie investieren dann in grössere Maschinen und neue Scheunen. Und sie arbeiten länger. Das ist gut für die Maschinenindustrie und das Baugewerbe. Dabei werden Arbeitsplätze, Know-how und Lebensqualität zerstört, sowie kleinteilige, stabile, dezentrale Strukturen und somit auch die Besiedelung ländlicher Gebiete. Die Bauern dürfen Direktzahlungen beziehen (als Finanzausgleich zu den skandalös billigen Lebensmitteln), weil sie dieses Geld umgehend an die Agrarindustrie weiterleiten müssen. Die Oberkunstturnerin in diesem Bereich heisst SVP. Sie schafft den Spagat zwischen Edelweiss und Grossfinanz. Auch der Präsident vom Bauernverband Markus Ritter ist in diesem Sinne sportlich unterwegs … übrigens die Krankenschwestern im Parlament heissen Novartis, Roche, Actelion, Ineos, Syngenta, Clariant, Lonza …

Stets nach einem zufriedenen Leben strebend, reichte mir das Einzelkämpferdasein in Zürich nicht mehr. Ich wollte mich sinnvoll und sinnlich betätigen und meinen Bubentraum vom Bauernhof realisieren. Nach langem Suchen konnte ich schliesslich im Frühjahr 2009 den Steinberg pachten. Innert zwei Monaten hatte ich mein Leben (äusserlich) umgebaut und bin in die Berge gezogen.

Die neue Aufgabe fordert und erfüllt mich seither ganzheitlich. Die Arbeit ist manchmal streng oder gefährlich – aber immer abwechslungs- und lehrreich. Ich bin verantwortlich für viele Tiere, was mich bindet und mir Halt gibt. Sie sind für mich eine Ersatzfamilie. Meine Chefin heisst «Mutter Natur». Die Wochentage und die Arbeitszeiten sind weniger wichtig als die Wetterlagen und Jahreszeiten welche den Arbeitplan bestimmen und auch regelmässig über den Haufen werfen. Meine Freizeit ist in der Arbeitszeit integriert.

Die Herausforderungen sind die stetige Verantwortung und die Kontinuität.

Ich bin Architekt HTL und habe Gebäude und Räume umgestaltet, oder umgenutzt – von der Projektierung bis zur Umsetzung. Es macht mir Spass bestehendes zu optimieren, zu konstruieren, mit der Bauherrschaft um sinnvolle Lösungen zu ringen. Die meisten Umbauten waren preisgünstig – eine Einschränkung, welche Bauherrschaft und Architekt zwingt, sich auf das Wesentliche zu beschränken. «Weniger ist mehr».

Im Schwändital steht an einzigartiger Südlage auf 1250m ein ausgebauter Bauwagen mit Holzterasse in der Landwirtschaftszone. Es ist ein Ort der Stille und Basis für Spaziergänge, Wanderungen oder Klettertouren, umgeben von Wiesen und Bäumen mit reizvoller Aussicht in die Berge.

Der Raum ist heizbar und hat Strom. Eine einfache, gedeckte Aussenküche mit Gaskocher, Brunnen und Toilette sind vorhanden.

In dem neu ausgebauten Bauwagen habt Ihr die Möglichkeit Euch vom Alltag zu erholen, der alljährlichen Novemberdepression zu entfliehen und über dem Nebelmeer Sonne zu tanken.

Ein paar ruhige Tage wären auch eine Möglichkeit, zu erleben, wie und wo das Lammfleisch wächst. Ich freue mich darauf, diesen schönen Ort mit euch zu teilen.

Das Schwändital empfiehlt sich als Naherholungsgebiet.

75 Minuten von Zürich entfernt liegt das liebliche Ost-Westtal. Es bieten sich diverse Wanderwege an:

Das Alpgebiet ist auch im Winter begehbar (mit Schneeschuhen oder Tourenski). Am Bockmattli, am Brüggler und ob dem Haslensee sind Kletterrouten eingerichtet. Der Brüggler ist eine Südwand und kann in der Uebergangszeit, oder gar im Winter bestiegen werden.

Der örtliche Bauer bietet zudem je nach Saison Ausgleichsportarten wie: Zäunen, Rechen, Mistladen, Weiden säubern, Schafe behandeln, Füttern, Jäten, Holzen, Bauen, Schneeschaufeln …

Die Ebene aus rohen Brettern «schwebt» über der Schafweide. An diesem Stelle scheint die Sonne besonders lang. Ihr seit eingeladen die Liegestühle aufzustellen und die Yogamatten auszubreiten, zu lesen und zu schreiben, zu dösen, allein zu sein, zu schlafen, zu träumen, der Feuerschale einzuheizen, zu grillen, zu singen, zu spielen, zu sitzen, auf dem Kopf zu stehen, die Schafe zu zählen, die Umgebung zu betrachten …

In nächster Umgebung bewachen die zwei Herdenschutzhunde die Schafherde. Sie sind wachsam, misstrauisch und verbellen alles, was nicht zur «Familie» gehört. Sie bleiben jedoch zuverlässig hinter dem Zaun bei ihren Schafen. Lauft also ruhig und möglichst gelassen an den zwei Eisbären vorbei. Hunde, welche ohne Leine in ihr Territorium eindringen sind jedoch akut gefährdet!

Miete Bauwagen

inkl. Bettzeug, Gaskocher, Feuerschale, Holz, Strom

Pro Nacht: Fr. 90.–

Zweite und folgende Nächte: Fr 60.–

Rabatte

(working poor, oder working Buur …)

Transport (Näfels – Steinberg, keine ö.V.!)

pro Fahrt: Fr. 20.–

Belegung

maximal 3 Erwachsene

Reservation und Auskunft

email@thomasfehr.ch oder 079 630 26 72

Bauwagen-Gebrauchsanleitung und Inventar (PDF)

Holzelemente wurden gemeinsam mit der Bauherrschaft in der Werkstatt vorgefertigt und dann auf Punktfundamente montiert.

Ich denke Schönheit ist, wenn ein Objekt vollständig von einem Entwurfsgedanken durchdrungen ist – ähnlich der Lebensenergie welche Zellhaufen ordnet, so dass beispielsweise ein Frosch als ganzes Wesen, als auch jede Zelle «Frosch» ist. Und dieser Frosch ist dann eben jenseits allen Geschmäcklerischen – er ist schön. Denn wer einen Frosch hässlich findet, hat diesen nicht erkannt. In diesem Sinne ist die Natur, welche sich andauernd verändert, mit ihrer Gestaltungs- und Lebenskraft mit ihrer Vielfalt und mit den genialst vorstellbaren Konstruktionen und Entwicklungen, das Vorbild für mich und mein Schaffen.

Mit einem kleinen Budget sind Grundriss, Raumhöhen, Bodenbeläge, Dach, Wärmedämmung, Elektro-, Sanitär-, und Heizungsinstallation des Wohnhauses Steinberg erneuert worden.

Ich biete auch Umbau- und Einrichtungsberatungen an. Im Laufe meiner Tätigkeit habe ich unzählige Wohnungen und deren Bewohner gesehen. Oft könnte mit wenigen Handgriffen eine Behausung praktischer und wohnlicher eingerichtet werden. Mir scheint, dass die Wohnform das Wohlbefinden der Bewohner wesentlich beeinflusst.

Durch die bestehende steife Betonwand konnten die Holzstützen auf einen Punkt gestellt werden und sind so vor der Witterung geschützt.

Am liebsten bin ich während der Bauphase auf der Baustelle und lege ich selber Hand an. Mein Gestaltungsbedürfnis lebe ich auch hier an Haus und Hof aus. Ich bin eigentlich ständig am bauen, um meinen Alltag zweckmässiger und schöner einzurichten.

Kontakt Formular

Frische Felle vom Bündner Oberländer Schaf in diversen Farben zu verkaufen

Auf dem Steinberg ist eine Hochebene entstanden …